幸手は貧乏度2位

衝撃のニュース

幸手市は全国市町村貧乏度ランキングワースト第2位!?

それ本当なの?

エ~!?幸手市が貧乏度ランキングで全国ワースト第2位?一瞬、耳を疑いました。いや、目を疑いました。これは、週刊ダイヤモンド誌が実施した「2040年 全国市町村 財政貧乏度ランキング」(6月8日号)の結果です。

より正確に言えば、総務省が今年4月に発表した2040年の人口推計を基に、週刊ダイヤモンド社が独自の算定方法により、将来の財政状態を試算し、貧乏度を算出したというものです。

それによれば、幸手市は、人口5万人以上10万人未満の150都市のうち、堂々ワースト2位だというんです。最初、この情報を同じ行政書士仲間から聞いたときは悪い冗談かとも思いましたが、客観的なデータだというんです。早速、実物を取り寄せて検証してみました。

いち週刊誌の試算ですし、これから27年も先の長期の話ですから、結果がこの通りになるかどうかは誰にも分かりません。また、圏央道の開通と幸手インターの開設によるインパクトを、どの程度織り込んでいるのかも明確ではありません。ですから、必ずしもこのデータを見ただけで、すぐに悲観的になる必要はないかもしれません。

しかし、長期の人口推計に基づき、客観的なデータを加えて試算をするとこうなるのか、第三者が見るとこうなるのか、という意味で、市当局及び我々市民は、共通の問題意識を持っておく必要があるのではないでしょうか。共通の危機感、共通の認識がなければ、今後、どのような対策を立てていくべきなのかということについて、同じ土俵に立つことができず、具体的な方策も立てようがないからです。

データの分析

先ず、このデータの内容を、概観してみることにしましょう。この表では、人口を

■人口10万人以上

■人口5万人以上10万人未満

■人口1万人以上5万人未満

■人口1万人未満

の4つに区分し、それぞれ上位150都市、合計600都市のデータを掲載したものです。全国の都市数は668都市(全国市長会資料)ですから、ほぼ全国の都市をカバーしているとみることができるでしょう。折角なら残り68を加え、全市町村を対象にすべきだったと思いますが、編集者の立場からすれば、ほぼ全市町村をカバーしているし、統計的な数値を試算するだけですから、そこまで徹底することに大きな意味を見いだせなかったということでしょう。

このように見てくると、幸手市の貧乏度ナンバー2という言い方は、かならずしも、正確な表現ではありません。あくまでも、4区分のうち、人口5万以上10万人未満の市の中での、相対的な位置づけがなされたというに過ぎません。

参考までに、この区分に従い、第1位から第3位までを列記すると次のようになります。

表1 人口別貧乏度ワースト3位までの市町村

| 人 口 | 貧乏度第1位 | 貧乏度第2位 | 貧乏度第3位 |

|---|---|---|---|

| 10万以上 | 河内長野市 (大阪府) | 我孫子市 (千葉県) | 秋田市 (秋田県) |

| 5万以上~10万未満 | 八街市 (千葉県) | 幸手市 (埼玉県) | 城陽市 (京都府) |

| 1~5万未満 | 箱根町 (神奈川県) | 栄町 (千葉県) | 熱海市 (静岡県) |

| 1万未満 | 湯沢町 (新潟県) | 東通村 (青森県) | 真鶴町 (神奈川県) |

人口5万以上10万未満で貧乏度第2位

このように将来の人口推計を前提に、客観的なデータを勘案すると、人口5万以上10万未満という前提つきではありますが、幸手市が貧乏度2位にランク付けされている、この現実から目をそらすわけにはいきません。

そこで、ここでは、試算の根拠となった評価の項目と、その内容についてほんの少しだけ見てみることにしましょう。

表1 人口5万以上10万未満の都市の貧乏度ランキング(上位3市)

| 順位 | 市町村名 | 都道府県 | 貧乏度 | 自主財源悪化幅 | 収支の対歳入比率悪化幅 | 財政力指数 | 経常収支比率(%) | 生産年齢人口減少率(%) | 65歳以上人口増加率(%) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 八街市 | 千葉県 | 239.2 | 13.3 | 6.5 | 0.68 | 92.6 | 47.3 | 56.4 |

| 2 | 幸手市 | 埼玉県 | 237.3 | 12.0 | 14.9 | 0.79 | 87.2 | 48.2 | 16.4 |

| 3 | 城陽市 | 京都府 | 236.0 | 9.8 | 6.8 | 0.69 | 98.8 | 40.0 | 19.0 |

先ず、貧乏度ナンバー2として算出された数値237.3は、①自主財源比率悪化幅、②収入の対歳入比率悪化幅、③財政力指数、④経常収支比率、この4つの数字の偏差値を計算して算出し、それを合計したものをランキング化したものだそうです。

週刊ダイヤモンドには、計算の元になる基礎的なデータが掲載されていないので、ここでは、この計算の妥当性を問うことは避けたいと思います。

表1では、ワースト3位までの数値を掲載しましたが、同誌には150位までの全数値が掲載されています。これらの数値を概観して言えることは、次の通りです。

①自主財源比率悪化幅

12.0という数字は、千葉県の八街市に次いで、文句なく全国第2位です。自主財源の悪化は、地元に企業の本社機能がないばかりか、基幹となる産業群もない、ということを表しているとみることができるでしょう。しかし、このようなことは、全国大部分の市町村でも同じことが言えるでしょう。

また、ダイヤモンド社が調査を行った時点での数値ですから、圏央道の開通と幸手インターの開設、更には、これに伴う大型企業の誘致情報と、これに基づく経済効果などの将来見通しが、指数に反映されていない可能性が大きいと思います。もっとも、経済指標を算出する際に、将来的な見通しまで含めて算出することは、実際には極めて困難な作業だと思います。

②収支の対歳入比率悪化幅

この数値も、千葉県君津市、静岡県伊東市に次いでワースト3位に位置づけられています。収支は歳入から歳出を引いた値です。この収支差の数値が歳入全体に占める割合を示したものです。生産年齢人口の減少や65歳以上人口の増加などの要因により、数値は悪化することになります。

③財政力指数

自治体の財政基盤の豊かさを示す指標で、1以上だとその自治体には地方交付税交付金が交付されません。1未満だと交付されます。幸手市は、0.79ですから、当然、交付されます。この0.79という数字自体は、150都市すべてを通覧しても、特に悪い方だというわけではなく、ほぼ中程度に位置づけられていると言ってよいと思います。

④経常収支比率

毎年支出される費用に対する一般財源の比率です。比率が大きいほど、財政の自由度がないということになります。幸手市の87.2という数値は、全150都市の内で、良い方から数えて15位くらいですから、決して悪い数字ではなく、それどころか、かなり健闘していると評価してもよいでしょう。

顕著な生産年齢の減少

生産年齢とは、労働の中核をなす15歳以上65歳未満の年齢のことです。生産年齢人口が増えれば、社会に活気が生じ経済も活性化する要因になります。ですから、将来を占う指標として、極めて重要なファクターです。

ところが、幸手市の場合、この生産年齢人口の減少が際立っています。150都市の内、生産年齢減少率の高さでは、全国9位。幸手市よりも生産年齢人口の減少率が大きいのは8市しかないということです。この数字は、将来の若年労働者の顕著な減少をもたらすものとして、何らかの有効な対策の必要性を暗示しています。

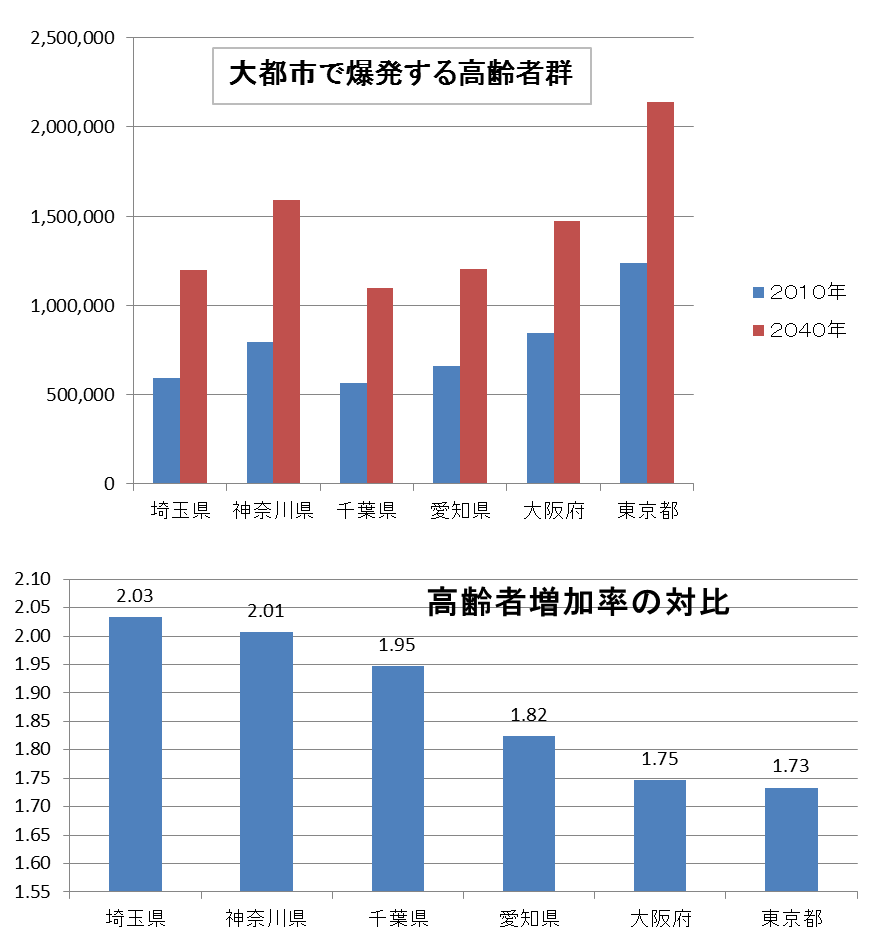

65歳以上人口増加率

65歳以上の人口が増加するということは、町が高齢化するということですから、街の衰退、経済の停滞につながることはイメージしやすいと思います。幸手市の65歳以上人口増加率は、16.4%ですから、それ程高い数字ではありません。150都市全部を俯瞰しても、ほぼ中位程度に位置づけられる数字です。

山梨県甲斐市のように、生産年齢人口減少率31.1%、65歳以上人口増加率60.0%であるにもかかわらず、150都市中110位、というように、貧乏度が低く位置づけられている自治体もあります。その原因は、基礎データが開示されていない以上不明です。

65歳以上人口の増加率が余り高くないということについては、次のような観点から見ることが出来ます。

先ず、高齢者は、老後の居住地として、どこが良いかの選択を迫られます。これまで長年住んでいた住宅に引き続き住むという人も多いでしょう。子や孫を頼って、移り住むというのも1つの選択肢でしょう。しかし、そのようなしがらみのない人は、高齢者を受け入れてくれるシルバーホームや高齢者施設を目指すかも知れません。最近では、高齢になってこそ、大都市に住むというのも有力な選択肢ともされています。医療施設や交通手段、それにさまざまな娯楽施設が十分に整備されているからです。

このような観点から見ると、幸手市は、高齢者にとって、住むのに魅力がない街、わざわざ移り住むに値しない街、と評価されていると考えることもできます。確かに、ジョイフル本田など大型のショッピングセンターなどがあったり、エムズタウンなど、映画館や飲食店もあります。国道沿いの近隣市町村にもさまざまな大型施設や飲食店も林立しています。

これらの施設は、自分の体の自由がきき、車の運転が可能なうちは利便性が高い施設と評価されます。しかし、車がなければこれらの施設を利用することは難しく、その利便性を享受することができません。こういった点が、高齢者から敬遠される要素になっているのかも知れません。

全国的な傾向はどうなっている?

ここで、幸手以外の全国的な傾向がどうなっているのか、という観点から見てみることにしましょう。

総務省が今年(平成25年)4月に発表した人口推計によれば、日本の総人口は、2012年10月の時点で1億2,751万人。これは前年よりも28万4,000人少ない数字です。このような減少傾向は、2005年からほぼ一貫して続いている現象です。

また、65歳以上の高齢者は、3,080万人に達し、全人口の24.1%、つまり日本人の4人に1人は、既に高齢者で占められている、ということになります。個人的には、65歳以上を高齢者と呼ぶことに大いに疑問を感じていますが、ここではそれは問わないことにします。

また、厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、すべての都道府県で2,020年から人口が減り、2040年には2010年に比べて、日本全体で16.2%減少するとされています。

他方、高齢化率(人口に占める65歳以上人口の割合)も、36.1%に達し、75歳以上人口も、現在の倍近い、20.7%に跳ね上がるとの見通しが発表されています。

これからどうすべきか

これまで見てきたように、客観的なデータで見る限り、幸手市の将来展望はかなり厳しいものであることが認識できたと思います。これらのデータを踏まえた上で、それではこれからを見据えて、我々市民、及び市当局は、今後いかなる方策をとればよいのでしょうか。

これについては、別稿で詳しく説明したいと思います。

幸手の活性化方策→こちらから

a:15114 t:2 y:1