1年3か月ぶりの中野先生です

1年3か月ぶりの中野先生です

英語の先生です

今日のインストラクターは、中野先生です。実に1年3か月ぶりです。これほど長い間登場してくれないということは、相当嫌われてしまったのではないかと心配していました。

でも、久し振りにお会いして、それほど毛嫌いはされていないように感じました。風の噂で、彼女は「学校の英語の先生」と聞いたことがあります。私が嘗て通っていたヨガ道場でも、彼女が主宰して「英会話教室」を開いていたこともあります。私もその頃、先生に「そのうち英会話教室でお世話になりたいです」なんて調子のいいことを言ったものの、結局、英語の方はご無沙汰してしまいました。

それにしても日本人には英会話が苦手、という人が多いですね~。中学、高校、大学と10年間も勉強して、会話力ゼロなんて言う人がザラにいます。こういう人々を「ゼロザラ族」と言います。

実は、私もゼロザラ族です。恥ずかしながら、私も嘗て英検2級というのを受験したことがあるんです。あれは筆記試験と会話実技の二段階になっているんですね。私は筆記試験の方は何とかクリアし、会話実技の方に進んだんですが、物の見事に落ちてしまいました。

この会話実技、中学か高校の先生のような風情の人と1対1で会話をするんです。ところが、思うように会話が口から出てこない。え~、ここはofだったかなonだったかななんて、どうでもいいようなことで焦って汗が出ると、尚一層言葉が出ない。あっという間に時間が過ぎて、結局、「はい不合格!」です。もちろん、人権に配慮して、その場で不合格とは言わず、あとからそっと葉書で送ってくるんですけどね。

youはなぜ日本語がうまいの?

それにしても、日本にやってくる外人さんの日本語って、無茶苦茶うまいと思いませんか。「youは何しに日本へ?」なんてテレビ番組を時々見ることがあります。インタビュアーが、「日本は初めてですか?」なんて聞くと、「初めてです」なんて答える。そして「今回は何をしに日本に来たんですか?」なんて聞くと、「今日は私の友人が結婚式を挙げるので、それに出席するためにきました」なんて、流暢に答える。「ワタクシワ~、エ~、ニホンノ~、エ~、クニエ~」なんて辿たどしい日本語なんかではありません。

皆さん淀みなく話すんですね。日本人にはあれが不思議でなりません。どうみても、何十年も日本語を必死で勉強したなんて雰囲気は全くありません。それなのに流暢に話す。日本語独特の言い回しもよく理解しているんです。

これは、よく言われるように、日本人は、受験英語として英語を勉強したのに対して、外国人は最初から実用の手段として語学を勉強する。この違いだろうと思います。特に、英語の文法。これを勉強した人のおよそ9割は、英語に苦手意識を持つようになったのではないでしょうか。

もちろん、私もその口です。前置詞がonなのかofなのか、forなのかbyなのか、なんて考えていると、もうそれだけで頭痛と下痢と貧血を同時に起こしそうになります。それよりも思わずポ~ッとしてしまうような美しいネイティブの先生から、やさしい会話を学んだ方が余程上達したのに、なんて今では思いますが、後の祭りというものです。

入省の面接試験でも冷や汗

英会話と言えば、もう1つ冷や汗をかいた思い出があります。大学を卒業した時に建設省(今の国土交通省)を受験したんです。受験したというのは正確ではありませんね。試験は、国家公務員上級職試験乙種という試験を受け、人事院から合格証をもらえば合格です。合格すると、自分で3つか4つくらい選んで、その省庁の面接試験を受けることになるんです。要するに、筆記試験合格は、各省の面接試験を受ける資格を得たということです。

建設省の面接を受けた時は、面接官が8人位いました。青二才に8人ですから、当然、緊張します。ある面接官が「英会話はできますか?」と聞いたんです。私は、全く自信がなかったので、何と答えようか一瞬迷った末に、「今は話せませんが、外国人の間に放り込まれれば嫌でも話すようになると思います」と答えたんです。

そしたら、面接官一同爆笑し、見事合格となったんです。開き直りというやつですね。誰だって、死ぬわけにはいきませんから、嫌でも「仕事探してます」とか、「トイレはどこですか」なんて、身振り手振りででも言いますよね。それが可笑しかったんでしょう。

その時の面接官の1人に小野邦久という人がいました。この人は、後に事務次官になり、更に国土交通省発足時の初代事務次官になった人です。初代ですから、初代の国土交通大臣である扇千景さんに仕えたということになります。

私は、入省後、この小野さんの直属の部下になったご縁もあり、以来、目にかけて頂き、今でもお付き合いをさせて頂いているんです。

ですから、人生なんて、どこでどう変転していくのか、本当に分からないものだとつくづく思います。

お嬢様が北大に合格

そういえば、この中野先生のお嬢様、今年北海道大学に合格されたとのこと。慶賀の至りです。本人は、農学部の志望のようですが、現在は理科1類だか2類に属し、3年次に学部に属することになるんだそうです。東大と同じような方式ですね。

クラーク博士が教鞭を執った北大は、敷地も広く、雄大でいいですね。「青年よ、大志を抱け」、何とすばらしい言葉でしょう。私も、北海道旅行の折、北大のポプラ並木を歩かせてもらいました。歩いているだけで、カラカラになったボンクラ頭が、少しばかり賢くなったような気がしたものです。

北海道というと思い出すことがあります。学生時代、友人たち4人でリュックを担いで旅行したんです。いわゆる「カニ族」です。札幌から襟裳岬、富良野、帯広、北見、根室なんていうところを回ったと思います。行く先々でテントを張り(自分のテントではありません)、飯盒でご飯を炊いて食べるんです。最初はルンルン気分でしたが、毎度毎度飯盒飯では飽きが来ます。ですから、時折ユースホステルなんていうのも利用しました。

今の若い人は、ユースホステルなんて言っても分からないかもしれませんね。要するに、簡易宿泊施設で、二段ベッドがひしめき合ったような施設です。食事時などに、強制的に大広間に集合させられ、施設長の音頭で、全員で歌を合唱するんです。昔、新宿や渋谷ではやった「歌声喫茶」のような感じです。

今考えると、若者の交流会の場づくりだったんでしょうか。安い宿賃で泊めてやってるんだから歌ぐらい歌え、ということなのか、お国の政策で、「ユースホテルを通じて若者を健全に育成する」という方針だったんでしょうか。その実態は、よく分かりません。

そういえば根室半島だったでしょうか。いつものようにテントを張ったところに、地元の若い男女が何人か訪ねてきたんです。地元の歌を教えてあげるって言うんです。既にあたりは薄暗くなっており、懐中電灯やロウソクが必要な時間帯でした。

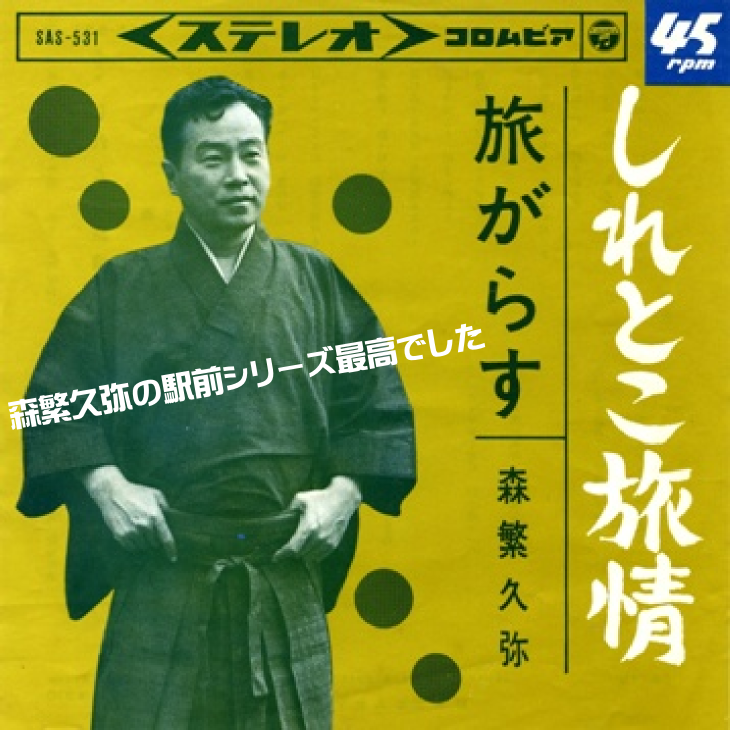

当時は、初めて耳にする歌でしたが、あれが「知床旅情」だったんですね。この歌は、その後、森繁久彌や加藤登紀子が歌って、全国区の歌になりました。この歌を聴くと、必ず、知床のテントの中で、地元の若者達と歌ったあの光景を思い出すんです。ああ、あれから50年たったのか~。みんな爺さん、婆さんになったんでしょうね・・・。シンミリ

■森繁久彌の知床旅情、歌はこちらからお聴きください→知床旅情''''

a:2113 t:1 y:0